平成20年度 研究(現職教育)

10月23日(木)学校訪問

わかば・あおば学級授業研究

5年1組音楽 歌とリズムにのせて

3年2組 モチモチの木

学校訪問とは・・・・県や市の教育委員会指導主事が来校し、学校運営全般や授業などについて指導を受ける毎年恒例の事業。全教員が授業を公開し、指導を受ける。さらに低学年高学年各2名が選ばれ、特設授業として部会ごとに参観し、後で研究協議をする。今回の特設授業は3年2組の山本教諭と5年1組の肱元教諭。

特設授業の様子

ICT活用でこんなに元気に手が上がりました!

月曜日と火曜日は6年生でICT器機を使って授業を行いました。火曜日の3時間目は6の2の時間でした。ICT器機を使うとみんなの集中度がアップし、こんなに手があがっています。

5年3組授業研究 国語「失敗をめぐって」

12月2日(火)5年3組で国語の授業研究が行われました。話し合いの目的や順序に気をつけ、話題に沿って話したり話し手の意図をとらえながら聞いたりする学習で「失敗をめぐって」というテーマで話し合いました。体験を出し合ったり、カードに書いたりして、どうすれば失敗を減らすことができるか意見を出し合いました。

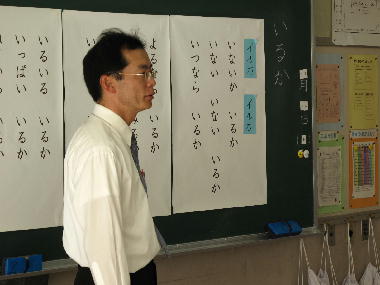

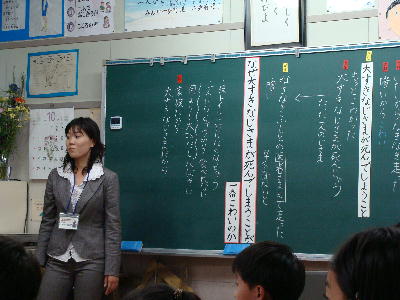

2年1組授業研究 国語「いるか」

2年1組山田教諭の授業です。有名な谷川俊太郎の詩「いるか」を読みました。動物の「いるか」と居るかの「いるか」とどのようにアクセントを区別するか話し合いながら読みました。

「このメールを受け取ったときどんなきもちだっただろうね。」

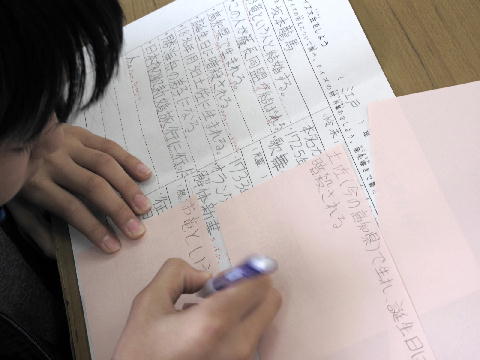

4年2組福島教諭が国語の授業研究を行いました。報告文の作り方について学ぶことが目的で、「4年2組の中で調べたらおもしろいと思うテーマを探そう」という学習を行いました。「おもしろい」という言葉にこだわり、意見を出し合いましたが、「予想外」とか「みんながおどろく」などと、言葉のもつニュアンスにも敏感に反応していました。

4年2組の子たちはノートが大変ていねいだなと感心します。ノートをていねいにうまくまとめると、学習の振り返りが楽しくなります。いいことですね。

1年1組で道徳の授業研究「物を大切に」

11月6日(木)1年1組安達教諭が「物を大切に」という道徳の研究授業をしました。乱雑に扱われた鉛筆や消しゴムやノートになりきって気持ちを発表する子、扱う子の気持ちになって「鉛筆さん、ごめんねこれから大事に扱うから・・・」などと謝る子など、しっかりと思いを発表することができました。最後は、机の中の自分の持ち物を出して、「折り紙さん、出したままでごめんね。これからはきちんと袋に入れるよ」などと、謝っていました。

話を聞く姿勢もよく育っており、「話していいですか」と言うと、さっと先生の方を向く子供たちが印象的でした。

素直な1年生のありのままの気持ちが出た授業でした。

10月28日(火)特別支援学級わかば・あおばで授業研究が行われました。宮池小、成岩中との三校交流会を成功させようということでお話の練習をしたり、みんなでゲームが楽しめるよう、参観者を含めてフルーツバスケットを行ったりしました。

10月20日(月)2時間目、6年3組(岩瀬教諭)国語「海の命」の授業研究をしました。このクラスの子どもたちは、学級目標「けじめをつける」にあるように、時間にたいへん敏感です。時計を見て時間が来るとさっと起立し、授業を始め、暗唱、言葉の学習などが進められます。当然気持ちも引き締まっているので、学力の定着にも結びつきます。

授業は、「海の命」のクライマックス。父を破ったクエに出会った太一。しかし、クエは動こうとせず太一を見ています。父を超える漁師になりたい、目の前のクエは自分に殺されたがっているようだなどと複雑な心境の変化を見せる場面です。そして、最後、「殺さずに済んだ」とむすんでいます。

始めに、「今日は太一がクエを殺さなかった理由について考えます。理由が分かっている人?(挙手なし)わからないから考えるという人?(ほぼ全員)」と言って、読み始めました。

3組では、15分ほど時間をとって、ひとり読みで気持ちを読み取りました。続いて指名なし発言で、全員が自分の着目したところを指摘し、「私は『殺さずに済んだ』に線を引きました。太一が感動したからだと思います」などと意見を述べていきました。たいへん複雑な心の動きを感じとるということは難しいことですが、よく考えていたと思います。

話し合いを進めていく中で、人の話を真剣に聞いて意見を述べようとしていること、意見が、一人ひとりにまで届いていること、意見を言ったら必ず反応していることなど、ふだんの学級経営のきめ細かさを感じることができる授業でした。

クラスの目標が授業に生きています。

全員発言しました。

1年2組浦山学級の実践

10月2日に1年2組で研究授業が行われました。体育で「しっぽとりゲーム」の作戦を立てようということで話し合いが行われました。

「作戦」という秘密めいた言葉の響きで、よりいっそう真剣になったり、具体的な話をすることができました。よく、「1年生は子ども対教師の関係で生活しているので、子ども同士の話し合いは難しい」と言われますが、2組の子どもたちは、しっかり話し合いができていました。写真左下のプリントをみて真剣に作戦を立てる様子、右下のお互いの意見を聞きあう表情など、なかなかいいと思いました。

授業研究 4の3理科「水のすがたのふしぎ」

12月5日(金)4年3組新美教諭が理科の授業研究を行いました。水のすがたのふしぎを学習したあとの発展として、グループで話し合い、もっと調べてみたいことについて実験しました。子どもたちの発表の力が少しずつ高まってきました。

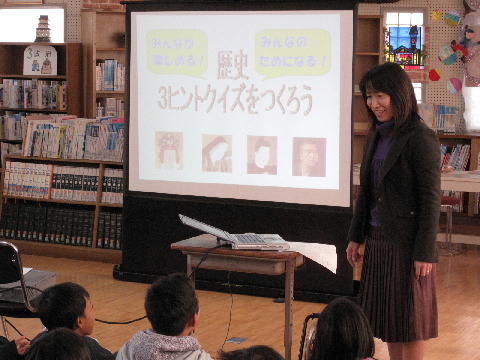

6年1組授業研究

社会「歴史クイズ大会をしよう」

12月1日、6年1組、角谷教諭が授業研究を行いました。社会科で「歴史クイズ大会をしよう」ということで、3ヒントクイズを考えました。3つのヒントのうち、どのヒントを先に出すとおもしろいクイズになるか、どういう内容のヒントを出せばいいかなどを話し合いました。

たとえば、次の人物、誰だかわかりますか。

ヒント1「給料は今のお金で4億円もらっていました」

ヒント2「娘を天皇の后にして勢力を伸ばしました」

ここまでではわからないですね。そして、ヒント3は

「この世をばわが世と思う望月の・・・」

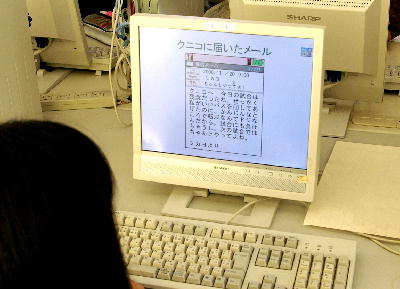

名古屋女子大学生さん 情報モラルの授業

11月20日(木)名古屋女子大学児童教育学科の学生さん8名が来校し、5年生を対象に情報モラルの授業を行いました。携帯メールのトラブルから友達関係にひびが入ったという設定で、「メール」と「顔を合わせてのコミュニケーション」の違いを考える授業。寸劇をする人たち、授業を進める人、パソコン子機に画像を送る人、個別支援をする人と、8人がかりのスケールの大きな授業を3時間してもらいました。

子どもたちの感想の中に、「メールだと本当の気持ちが伝えられない」など、大事なことに気がついているものが多くありました。

これからはネットでのコミュニケーションが当たり前になってきます。今日の授業をぜひ思い出してほしいと思います。

4年2組で国語の授業研究「調べたことを知らせよう」

授業研究会 3の3「毎日の生活と健康」 1の3「二わのことり」

11月12日(水)3時間目に3年3組石川教諭が授業研究を行いました。保健室しらべをもとにして、いろんな人が私たちの健康を気遣ってくれているということを確かめました。

保健室にぬいぐるみがおいてあるのはなぜでしょうという問いに対して、「心が落ち着くから」「いやし」「ふんいきをよくするため」などと、しゃれた意見も出ました。

11月13日(木)2時間目に1年3組の衣川教諭が道徳の授業研究を行いました。

「二わのことり」という物語でやまがらとみそさざいのものがたりです。やまがらとうぐいすの誕生日会が重なりどちらへ行こうと迷ったみそさざいは、みんなに誘われて派手なうぐいすの誕生会に行ったけどやまがらが心配になりこっそり抜け出してやまがらの誕生会に行ったら「もう誰も来てくれないかと思っていた」と涙ぐんでいたという話。

子どもたちは、やまがらの気持ちを考えながら意見を言うことができました。

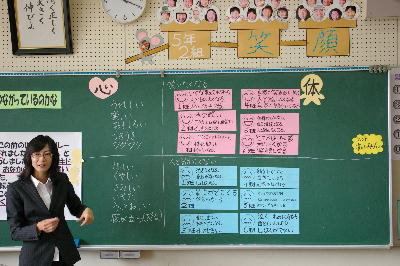

5年2組で保健体育の授業研究

11月7日(金)5年2組内野宮教諭が授業研究を行いました。保健体育の授業で「心の動きと体の変化を考え、心と体は密接に関係していることを知る」という授業で、心がよい状態の時、体はどうなるか、心がよくない状態の時、体はどのように変化するかということなどが、話し合われました。この後の学習では、みんなが多かれ少なかれもっている心の悩みや不安などの対処の仕方を考える学習に発展する予定です。

しっかり、自分の考えが言えました。

2年3組浜田教諭「みじかいことばで書こう」国語

3年3組石川教諭「毎日の生活と健康」保健

栗本教頭 道徳の授業

10月24日(金)学校訪問で職員一同の気合いに負けじとばかり栗本教頭が4年1組で道徳の授業を行いました。「お祭り」という読み物を使って。人のいいなりにならずよく考えて行動することについてみんなで考えました。

6年3組で授業研究 国語「海の命」

説明し、納得する。説明を聞き考える・・・いろんな表情で話し合いをするこどもたち

2年2組 国語研究授業「あったらいいなこんなもの」

10月31日(金)2年2組太田教諭の研究授業が行われました。「あったらいいなこんなもの」というテーマでドラえもんのポケットから出てくるようなものを発想豊かな子どもたちが出し合いました。

みんなの前で意見を言うこと、友達の意見を聞くことなどを目標として行われた授業ですが、テーマの設定もよかったようで、多くの意見が出てきました。子どもたちの表情もすごくいいですね。

2年1組山田教諭「いのちをたいせつに」道徳

2年2組太田教諭「かけ算の九九をしよう」算数

3年1組で授業研究会

5年1組の音楽(肱元教諭)では、言葉のリズムを音楽に生かすことで、声や楽曲のアンサンブルを楽しく習得することをねらいとして、さまざまな取り組みが行われました。冒頭のボイスアンサンブル「ほかほかパン屋さん」では,言葉の持つリズムを生かして、見事なアンサンブルにまとめあげました。メイン教材の冬景色では、1番から3番までの歌詞の情景を,言葉や色彩など様々な角度からとらえたあと、言葉の発声に気をつけて歌唱指導を行いました。どこに向かって盛り上げるか、子音に気をつけて発声することなど、具体的に指導した結果、すばらしい歌声を披露することができました。

3年2組の国語(山本教諭)は「モチモチの木」を取り上げました。名作絵本として多くの人に親しまれており、ご存じの方も多いと思います。豆太がじさまのうなり声で目を覚まして、勇気を振り絞ってふもとまで医者を呼びに行く場面を取り上げ、読み深めていきました。「なぜ大好きなじさまが死んでしまうことが一番こわいのか」という発問に対して「夜トイレに行けなくなっちゃう」「何よりも大切だから」「家族だから」など、文章に即して、かつ自分の言葉で考えて一生懸命答えている子どもたちが印象的でした。

いずれの授業も、指導主事から高い評価をいただきました。まだまだ改善点はあるものの、歌唱にしても話し合いにしても子どもたちがよく育っているということについては、一致していました。

この日、前クラスが授業公開をしましたが、そのうちの一部をご覧ください。

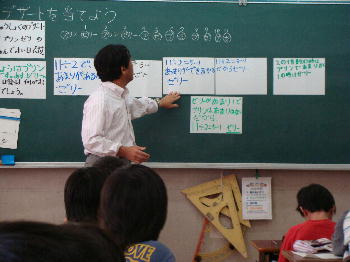

10月17日4時間目に3年1組で授業研究会が行われました。(授業者:髙島教諭、教科:算数)本日の問題は「髙島小学校では給食のデザートがプリン、ゼリーの順で毎日出ます。今日はプリンが出ました。11日後は何が出るでしょう」

子どもたちは、図を書いたり、順番にプゼプゼと書いたりして答えを見つけることができましたが、担任は、「これを算数で解いてみましょう」と呼びかけました。あまりの出る割り算の学習なので、11÷2=5・・・1となるわけです。ところが、なかなか子どもたちは、この式に到達しませんでした。

そこでグループでああでもないこうでもないと活発に話し合われました。11÷2=5・・・1という式までは出てきましたが、それを言葉で説明するのは難しかったようです。しかし、あきらめず、説明に挑戦していた姿はたいへんすばらしかったです。最後に、5とは何かというところで、みんな答えに詰まっていました。次の時間が楽しみです。

子どもたちが形式化された発表ごっこのようなことをやるのではなく、あいまいで不安でつたない表現こそ大切にしなくてはならないと思います。首をかしげながら、一生懸命考えていました。決して形のよい問題解決ではありませんでしたが、自分の言葉で説明しあうことができたことは大きな成果だったと思います。

4年生授業研究 算数「もとの数はいくつ」

3年3組で算数の授業研究「正方形と長方形」

10月27日(月)増野教諭が3年3組で授業研究を行いました。単元は算数の「長方形と正方形」。一人ひとりが具体物を使って操作することによって、直角三角形の性質を見つけるという目的で行いました。子どもたちに「三角形のひみつをみつけよう」と呼びかけ、正方形、長方形を対角線で切ったときできる三角形の「ひみつ」(性質)を考える授業です。子どもたちは、実際に切り取った三角形を操作して、気がついたことをどんどん発表していました。頭の中だけで考えるのではなく、手で操作しながら考えると、意見もより多くでてきました。

紙を切り取って確かめる

公開授業の様子

話し合っている顔・・・いい顔ですね。

4年1組芝辻教諭が算数の授業研究を行いました。文章題で「もとの数はいくつ」という単元で、線分図や図式化して問題を考えるものです。グループで教えあったり、発表の仕方を考えたりして1問みんなで考えました。そのあと、難しい問題に挑戦しました。

11÷2=5・・・1の5とは何ですか。どこかに5がありますか。

3年生らしい考え方で説明してみよう。